Il ritardo economico

del Mezzogiorno rispetto al Settentrione non si colma. Accantonati

gli entusiasmi, alcuni persino "fuori misura", per aver

centrato l'obiettivo europeo, sono ormai le statistiche a riportare

Parlamento e governo di fronte all'evidenza di una recessione che,

avendo colpito quasi tutta la penisola, per buona parte di essa è

ormai distante, mentre continua ad incalzare le regioni meridionali.

La ripresina, com'è noto, non ha ripristinato il milione e

mezzo di posti di lavoro andati in fumo in Italia tra il 1992 e il

1994. Le cause della "ripresa avara" di posti di lavoro

sono note: in primo luogo, l'austerità fiscale che ha compresso

i consumi interni; quindi, le ristrutturazioni che, per la prima volta,

non hanno riguardato soltanto l'industria, ma anche il settore creditizio

e quello del commercio al dettaglio; infine, il prolungato "fermo"

dei lavori pubblici e il taglio dei consumi collettivi, almeno in

termini di tendenza. Si è in questo modo chiusa, o molto ridimensionata,

l'epoca delle assunzioni facili nelle pubbliche amministrazioni. Nei

prossimi anni, l'autonomia di bilancio degli enti locali e una più

massiccia introduzione dell'informatica dovrebbero rendere questa

tendenza strutturale.

Proprio le caratteristiche di fondo della ripresa spiegano perché

non si sia estesa alle regioni meridionali. Qui, dove la distribuzione

dei redditi dipendeva più che altrove dall'occupazione pubblica

e dai lavori pubblici - data anche l'oggettiva arretratezza infrastrutturale

dell'area - l'economia si è dimostrata fino ad oggi ancora

inceppata. Nel Nord, dove la presenza dell'economia privata è

più significativa, dove le imprese producono beni e servizi

destinati ai mercati internazionali, e con livelli di efficienza sostanzialmente

allineati con il resto d'Europa, la ripresa è invece arrivata,

ed è servita per lo meno ad arrestare l'emorragia occupazionale

(Nord-Ovest), permettendo anzi in alcuni casi (Nord-Est) di più

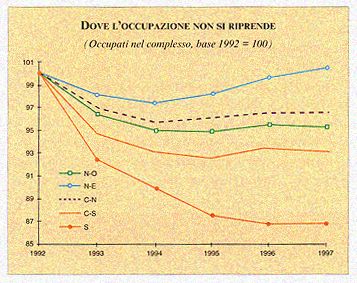

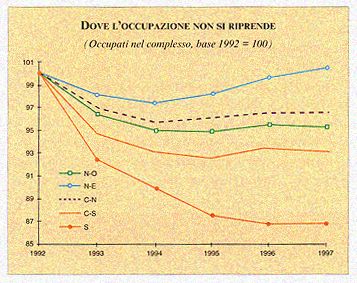

che recuperare i livelli precedenti alla crisi del 1992. La grafica

sintetizza quanto è avvenuto nelle diverse aree. Cominciando

dal Nord-Est, fatti pari a 100 gli occupati nel 1992 in Veneto, essi

non sono mai scesi, al culmine della crisi, sotto il livello di 97,1;

e nel 1998 li troviamo risaliti oltre quota 102. In una regione del

Nord-Ovest, quale il Piemonte, la crisi ha eroso l'occupazione fino

a un livello pari a 94,2; ma in seguito è avvenuto il momento

della stabilizzazione: nel 1997 l'indice è infatti stato 94,7.

In una regione meridionale come la Calabria, invece, l'emorragia non

si è ancora arrestata. Partendo da 100 occupati nel 1992, nel

1994 (quando il resto d'Italia era al culmine della recessione), l'indice

era già sceso a 88,8 (sei punti sotto il Piemonte, nove punti

sotto il Veneto); nel 1996 era a 83,2 e nel 1997 a 81,9, portando

la perdita complessiva di occupati a quasi un addetto su cinque di

quelli che avevano un posto di lavoro prima della crisi.

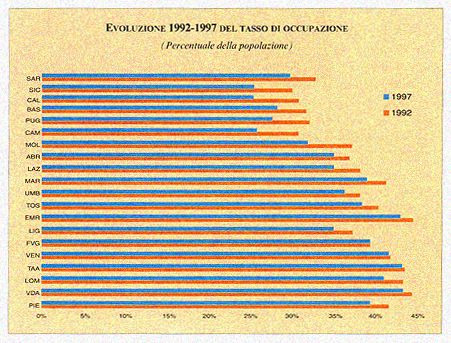

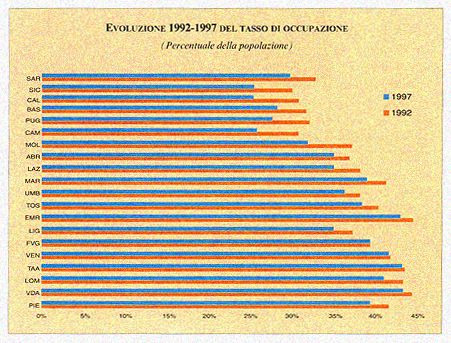

Per rendersi conto della gravità della situazione meridionale

si possono infine guardare i tassi di occupazione (e cioè la

percentuale di occupati sul totale della popolazione), molto più

espressivi delle condizioni di ricchezza o di povertà delle

regioni, rispetto a quelli, consueti, della disoccupazione in percentuale

della forza lavoro. Ebbene, in questo campo l'Italia intera è

uno dei fanalini di coda dell'Ocse. Negli Stati Uniti lavora il 49

per cento della popolazione residente. Nel Nord-Italia la stessa percentuale

era del 41,1 prima dell'ultima recessione, che poi l'ha limata al

40,3. Ma nel Mezzogiorno il tasso di occupazione è letteralmente

crollato, dal 30,8 per cento al 26,4 per cento. Come dire che vi è

un produttore di reddito ogni quattro consumatori: la metà

dello stesso quoziente negli Stati Uniti.

Altro che dossier "Sviluppo Italia" predisposto da Roma.

Altro che "Agenzia Sud"! D'altra parte, il ministro del

Tesoro non ha mai nascosto il convincimento sulla "missione organizzativa"

e di "coordinamento" di eventuali istituzioni del genere.

E del resto esiste già un reticolo di "agenzie che dovrebbero

occuparsi dello sviluppo economico del Mezzogiorno: Itainvest, Enisud,

Spi, IG, Ribs e Ipi, senza contare le Camere di Commercio e le loro

Aziende Speciali. Nelle intenzioni del Tesoro, dunque, non si dovrebbe

andare molto oltre il puro e semplice coordinamento dell'esistente,

e magari cogliere l'occasione per razionalizzarlo, fondendo gli enti

al momento opportuno. Pressoché da escludere, invece, per un'eventuale

nuova Agenzia, una "missione istitutiva" orientata all'intervento

diretto sul territorio e nell'economia. E ciò in contrasto

con le forze di ispirazione marxista, ancora e sempre legate all'intervento

dello Stato-moloch. Né sono sfavorevoli i sindacati, sensibili

agli spazi di negoziato che si sono conquistati, ma dimentichi che

hanno storicamente portato avanti i discorsi salariali e di protezione

dei protetti, cioè di garanzia per le forze occupate, e mai

impegnati seriamente sul piano del progetto di sviluppo del nuovo

lavoro e della nuova occupazione nelle aree meridionali.

L'Iri in questi tempi sta perseguendo obiettivi strategici diversi

dallo sviluppo delle aree depresse. Con l'apertura dei mercati e con

le liberalizzazioni imposte dall'Unione europea, la ristrutturazione

delle aziende pubbliche è diventata più che una necessità.

L'Istituto, perciò, non può farsi carico dei problemi

del Mezzogiorno, perché questo significherebbe rischiare il

fallimento nella missione principale. E questa presa di distanze non

è poi un gran male, viste le esperienze del passato. Né

esultano i promotori delle agenzie esistenti o di quelle recentemente

riformate (come la Gepi, diventata, appunto, Itainvest): essi temono

di non avere il tempo di dimostrare di saper svolgere i loro compiti

e si preoccupano che l'eventuale nuova Agenzia possa sottrarre loro

sia spazi di manovra sia risorse da investire.

Qualche critica è venuta infine anche dagli stessi politici

e amministratori meridionali, e da non pochi sindaci di grandi città,

che paventano il ritorno a Roma delle leve di manovra che le amministrazioni

locali stavano apprendendo ad utilizzare e cominciando ad apprezzare,

specialmente dopo l'ampio ricambio di classe politica e amministrativa

determinatosi con la riforma dei poteri e delle leggi elettorali.

Senza contare che in futuro la politica regionale si farà sempre

di più con il coordinamento di Bruxelles: che senso ha, quindi,

ripristinare un livello nazionale di coordinamento, che anzi la logica

dell'intervento snello, veloce ed efficace tenderebbe ad azzerare?

Il Mezzogiorno, in realtà, ha bisogno di infrastrutture e di

servizi, per superare prima di tutto gli svantaggi che condizionano

il suo sviluppo; e ha bisogno di investimenti privati. Non ha bisogno

di discorsi melensi (e strumentali) sui cosiddetti "costi dei

fattori non competitivi", che poi sono in concreto gli eterni

incentivi per le intramontabili "famiglie" del Nord che

mordono e fuggono, come hanno sempre fatto, vale a dire rapinano legalmente

incentivi fingendo di investire nel Sud, e poi "si danno",

cioè tagliano la corda (è storia semisecolare, per lo

meno), e l'eterna richiesta di gabbie salariali, che esistono da tempi

immemorabili, e che sono tirate in ballo ogni volta che i soliti noti,

secondo tradizione consolidata, chiedono quattrini allo Stato, privatizzando

i guadagni e socializzando le perdite.

Se c'è bisogno di un intervento nel Sud, non è per affidare

a funzionari pubblici la missione di investire, né per dare

altre opportunità di sottrarre risorse senza fare il resto

di niente, come ha sottolineato persino il presidente della Repubblica.

Occorre un'inversione di tendenza nell'antropologia culturale dell'intero

Paese; si deve investire col gusto del rischio, sia pure del rischio

calcolato, da parte dei meridionali, e si deve agire con correttezza,

da parte di chi viene da altre regioni, mettendo fine ai vecchi vizi,

per rendere al Sud un buon servizio, viste le migliorate condizioni

per l'intervento imprenditoriale: senz'altro migliore di quello di

un livello di para-governo in più, e di ricchi accattoni dietro

l'angolo.

|